每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-05-13 22:26:51

騰訊發(fā)布的2020年第一季度業(yè)績報告顯示,2020年Q1騰訊營收1080.65億,同比增長26%;凈利潤(Non-IFRS)270.79億,同比增長29%。

每經(jīng)記者|宗旭 每經(jīng)編輯|盧九安

圖片來源:攝圖網(wǎng)

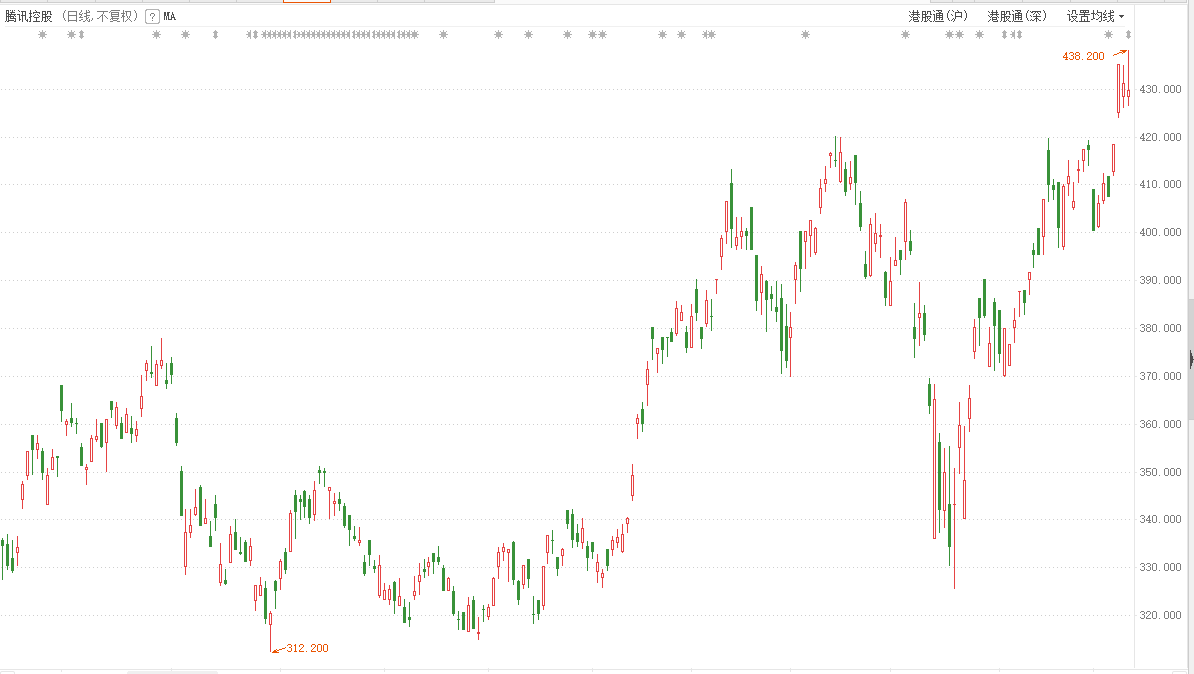

2020年初,新冠疫情暴發(fā),對社會經(jīng)濟(jì)造成了極大地沖擊,不過“宅經(jīng)濟(jì)”卻得到迅速發(fā)展,在線辦公、在線教育等需求的增長也讓更多人認(rèn)識了云計(jì)算。在眾多的公司中,騰訊作為一家游戲、云計(jì)算廠商,備受市場關(guān)注,其股價一路走高,突破400港元大關(guān),截至5月13日收盤,收報于429.6港元/股。

騰訊于5月13日交出了一份答卷。騰訊發(fā)布的2020年第一季度業(yè)績報告顯示,2020年Q1騰訊營收1080.65億,同比增長26%;凈利潤(Non-IFRS)270.79億,同比增長29%。

分板塊看,騰訊To B代表板塊—金融科技及企業(yè)服務(wù)單季收入264.75億元,收入占比為25%;在To C板塊,騰訊社交產(chǎn)品矩陣在疫情期間,致力于滿足人們在消費(fèi)娛樂、資訊社交、精神解壓等方面的需求,成為“無接觸”經(jīng)濟(jì)重要構(gòu)成工具。增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比與去年同期相比上升了一個百分點(diǎn),為58%。

自從騰訊930組織架構(gòu)調(diào)整、正式轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以后,在游戲業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定的情況下,外界的關(guān)注點(diǎn)便落在了騰訊To B業(yè)務(wù)上,這關(guān)系到騰訊能否擺脫游戲公司的標(biāo)簽,從而將企業(yè)的發(fā)展推向另外一個層次。

從2020年第一季度來看,騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長22%至人民幣264.75億元,收入占比與去年同期持平。騰訊在財報中稱,該項(xiàng)增長主要由于商業(yè)支付及理財平臺的收入增加,以及通過把握在視頻、教育及零售行業(yè)的機(jī)會而帶來云業(yè)務(wù)的收入增長貢獻(xiàn)所致。

圖片來源:騰訊一季度財報 截圖

不過該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入環(huán)比下降12%。對此騰訊的解釋是主要由于居家令期間商業(yè)支付交易減少及疫情導(dǎo)致云項(xiàng)目交付推遲,使得支付相關(guān)服務(wù)及云服務(wù)的收入減少。

疫情導(dǎo)致商業(yè)支付交易減少很好理解,因?yàn)橐咔樵颍藗冏悴怀鰬簦€下實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受打擊,從而交易量減少導(dǎo)致騰訊金融科技業(yè)務(wù)收入減少。但是在很多人的印象里,火熱的云計(jì)算為什么也會收入減少?

一方面由行業(yè)性質(zhì)決定,通常第一季度為淡季,第四季度為旺季。而且云計(jì)算項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)時費(fèi)力,整個過程通常需要一定的時間及人力,疫情期間人員流動受限,難免會影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。此外,疫情期間,最火熱的是在線教育、在線辦公、政務(wù)小程序等幾大類,雖然騰訊云不斷擴(kuò)容帶動底層用云量的增加,但是騰訊會議、企業(yè)微信不少功能是免費(fèi)的,甚至不少政務(wù)小程序項(xiàng)目也是完全免費(fèi)的,并沒有轉(zhuǎn)化成收入。

不過對于云廠商巨頭來說,盈利并不是目前要務(wù),重要的是市場份額。國信證券分析認(rèn)為,疫情使云服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的落地實(shí)施有所延遲,因此將對短期收入造成負(fù)面影響。但是,疫情也讓企業(yè)和商戶接觸到遠(yuǎn)程辦公和數(shù)字化經(jīng)營,大幅提高了滲透率。

從效果來看,去年12月上線的騰訊會議上線兩個月內(nèi)DAU超過1000萬,截至目前,其國際版用戶也增長6倍。此外,騰訊政務(wù)云增速在54%以上,騰訊健康碼小程序覆蓋到全國10億以上人口。

今年3月,中央提出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度,一時間,云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心成為資本寵兒。

5月13日,騰訊云資源管理總監(jiān)阮夢也在對外溝通會上透露,騰訊云未來將新增多個超大型數(shù)據(jù)中心集群,這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè),長遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過一百萬臺。其中,首批將在廣東、江蘇、河北三個省份落地,進(jìn)一步滿足華南、華東和華北等區(qū)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級對云計(jì)算資源的旺盛需求。

數(shù)據(jù)中心作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,也是國家新基建戰(zhàn)略的核心內(nèi)涵之一。據(jù)賽迪顧問發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國在用的數(shù)據(jù)中心數(shù)量達(dá)到2213個,其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比12.7%。與之對比的是,美國超大型數(shù)據(jù)中心占到全球總量40%,國內(nèi)大型以及超大型數(shù)據(jù)中心仍有較大發(fā)展空間。

騰訊控股近一年來股價表現(xiàn) 圖片來源:東方財富 截圖

“大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心集群能夠更好地承載用戶大規(guī)模的用云需求,也能夠降低整體基礎(chǔ)設(shè)施的邊際成本,從而進(jìn)一步降低用戶用云成本。未來,在資源許可的前提下,建設(shè)大型和超大型的數(shù)據(jù)中心集群會是騰訊云在基礎(chǔ)設(shè)施方面的主要思路。”阮夢表示。

財報發(fā)布當(dāng)天,騰訊宣布啟動“數(shù)字方舟”計(jì)劃,從降低成本、引流拓客、設(shè)立專項(xiàng)基金、技術(shù)開源等方面支持中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型。此前,騰訊云還發(fā)布了面向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心場景打造的首款星星海自研服務(wù)器,并在今年進(jìn)一步成立了星星海實(shí)驗(yàn)室。

西南證券認(rèn)為,隨著“新基建”的展開,5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字化能力的提升,騰訊資源整合能力將有了無死角、深層次的支持,未來C2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)一步釋放潛力,規(guī)模將更上一個層次。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。

未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP