每日經濟新聞 2025-10-14 15:05:43

每經編輯|段煉

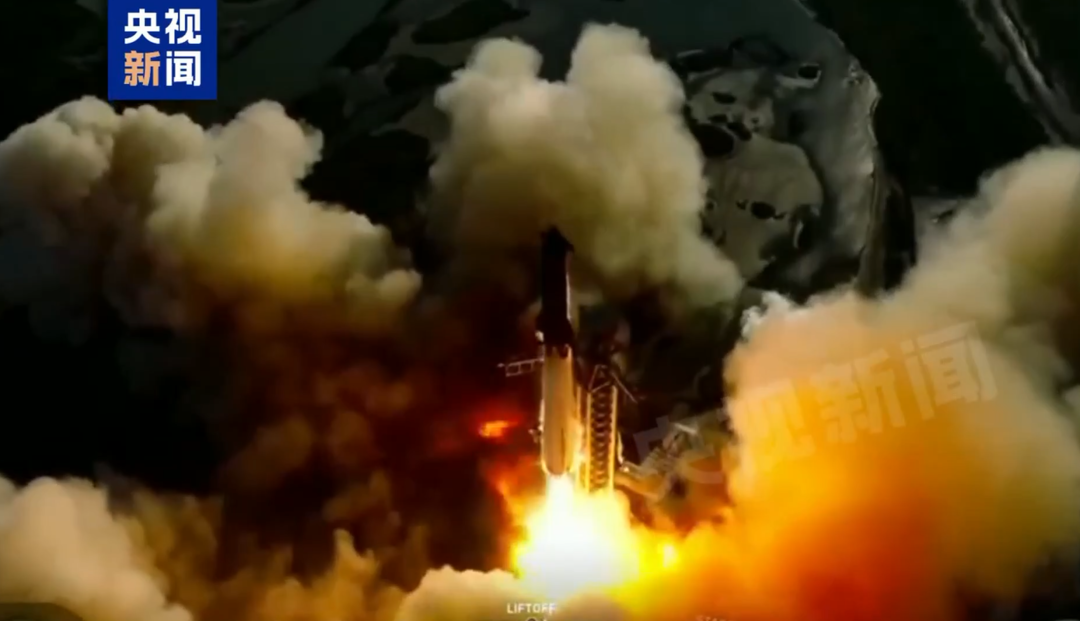

據央視新聞報道,當地時間10月13日晚,在得克薩斯州博卡奇卡發射場,美國太空探索技術公司(SpaceX)新一代重型運載火箭“星艦”成功完成第11次試飛。火箭在起飛后順利分離,沖出太空又平安回到地球,最后精準落入墨西哥灣海域,實現了讓“星艦”“飛回來”的階段目標——完成從發射到受控落水的完整閉環。

對于SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克和整個美國商業航天界而言,這次任務不只是一次技術勝利,更標志著一個全新階段的開始。

美國專業航天網站NASASpaceFlight.com形容說,“星艦”11是一個時代的結束,也是另一個時代的開始。

累計投資已超50億美元

馬斯克:星艦是未來的太空飛機

SpaceX的“星艦”并不是一枚普通火箭。它被設計成全球最大、推力最強、完全可重復使用的航天運輸系統,由“超級重型助推器”和上部飛船兩部分組成。整套系統高達121米;滿載起飛推力約7600噸力,相當于15架波音747同時起飛的力量。其近地軌道設計運力可達150噸,明顯超過美國國家航空航天局(NASA)的太空發射系統。

馬斯克的構想是:用“星艦”實現低成本、高頻次的太空運輸體系,從大規模發射“星鏈”衛星,到將貨物與人類送往月球、火星,乃至實現“地球點對點超高速運輸”。他曾形容說,“星艦”不是一次性的火箭,而是一種未來的太空飛機。

為實現這一愿景,SpaceX已在“星艦”項目上累計投入超過50億美元。其中,得克薩斯州博卡奇卡的“星基地”建設費用約30億美元,佛羅里達州新發射設施預計再投入18億美元。每次試飛幾乎都意味著數千萬美元的“真金白銀”燒掉,因此也被業內稱為“用燒錢換未來”的實驗。

支持者認為,一旦“星艦”完全可復用,單次發射成本有望降至僅幾百萬美元,接近大型客機跨洋航班的費用;而質疑者則提醒,這種“燒錢式創新”仍存在不可預估的風險。但無論如何,“星艦”項目已成為全球商業航天最受關注的標志性工程。

△CNN報道,“星艦”高度達到121米,升空時推力達到7590噸,是迄今人類建造的最強大火箭

圖片來源:央視新聞

任務回顧:從爆炸到“活著回來”

此前,“星艦”已完成10次試飛。從早期的低空跳躍,到全尺寸軌道級飛行,每一步都帶來了不同層面的數據突破。業內普遍認為,這10次試飛雖然“九險一勝”,但每次都在驗證不同系統——推進、分離、熱防護、姿態控制——并通過“爆炸式試錯”積累了寶貴數據。正如美國專業技術媒體Ars Technica所評論的,SpaceX通過不斷的失敗,把人類送得更高、更遠。

而這次的第11次試飛,則被業內普遍視為二代“星艦”的“畢業考”。

這次,“星艦”搭載了升級后的猛禽2號發動機,采用更輕的結構與強化隔熱瓦系統。與前10次相比,本次的重點是驗證高溫再入、防熱瓦密封、發動機重啟和載荷釋放系統。

過去10次試飛,“星艦”都沒有一次能完整“活著回來”——要么在升空階段爆炸,要么在重返大氣層時解體。即使是今年6月的第10次試飛中,雖然飛船成功重返地球并在海面軟著陸,但仍部分受損。

而這一次,“星艦”再次完成了“從出發到回家”的完整旅程,標志著SpaceX夢寐以求的“再入閉環”終于實現。接下來,SpaceX將把重點轉向新一代的“星艦”3研發。

△CNN報道,SpaceX成功發射“星艦”,公司表示將在下一次試飛中推出“星艦”3

圖片來源:央視新聞

實現三大突破

NASA載人登月又有希望了?

突破一:火箭復用技術被攻破

這次成功最直接的意義,在于SpaceX第一次真正跨過了可復用重型火箭的門檻。

首先是熱防護系統經受住了極端高溫;其次是發動機在再入后重新點火成功;助推器也實現受控落水。若后續測試順利,未來“星艦”將可以在短時間內回收、翻修并再次使用,這將大大降低航空成本,就如馬斯克所言,未來的太空運輸將實現像目前的航空運輸一樣頻繁。

△美國知名太空新聞網站Space.com早早就推出了直播預告 圖片來源:央視新聞

突破二:載人登月戰略獲支點

在美國航天戰略層面,這次試飛也具象征意義。國際航天競爭正在加劇,試飛成功為白宮在下一選舉周期中提供了重要“科技成果”。

此外,“星艦”被指定為NASA“阿爾忒彌斯3號”登月任務的登月艙,此次試飛成功,意味著NASA距離實現載人登月目標又近了一步。《華爾街日報》此前就指出,“星艦”的進度直接關系到美國重返月球的時間表,第11次試飛的順利完成,讓這一計劃重獲信心。

突破三:人類深空探索能力獲得積累

每一次“星艦”試飛,都是為未來的深空任務做準備。這次試飛任務驗證了再入與姿態控制等關鍵技術,為未來的月球補給、火星運輸甚至星際任務都積累了真實飛行數據。

從某種意義上說,“星艦”的飛行也是一種文明實驗——探索能否讓航天成為日常運輸。

△美國知名財經雜志《巴倫周刊》報道,“星艦”第11次試飛前,太空股飆升

圖片來源:央視新聞

“星艦”第11次試飛的成功,意味著馬斯克兌現了他反復強調的承諾——讓火箭“活著回來”。這也為未來的深空運輸、月球補給乃至火星探測打下基礎。

編輯|段煉 杜波

校對|陳柯名

每日經濟新聞綜合自央視新聞

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP