每日經濟新聞 2022-05-18 20:43:22

◎隨著科技發展,“互聯網+傳統文化”成為一種新時尚,很多年輕人喜愛上了“云” 逛文博,一批文博節目更是通過科普和美育拉近了年輕人與歷史文物的距離。

◎發展到今天,博物館的意義早已不是保存文物的方式,而是可以與用戶產生互動,那是一種更為沉浸的文化學習,也是一場穿越時空的文化交流。不過據艾媒咨詢CEO張毅觀察,“云”逛博物館還沒有完全破圈,討論“帶貨”也為時尚早。

每經記者|畢媛媛 北京報道 每經編輯|陳俊杰

故宮博物院 圖片來源:攝圖網-500785090

想要了解一座城市乃至國家的歷史文化,閱讀書籍并不足夠,博物館亦是傳承人類文明的重要殿堂。

5月18日,是第46個“國際博物館日”,今年的主題為“博物館的力量”,全國各地博物館開展不同活動,優酷也發布《2022文博節目報告》,從互聯網平臺角度揭秘年輕人“云”逛文博的具體數據和愛好。

不過據艾媒咨詢CEO張毅觀察,“云”逛博物館還沒有完全破圈,討論“帶貨”也為時尚早。“建議有一些主題的方向,針對不同的題材、新聞熱點、文化背景甚至熱點的影視劇,把每個地方博物館的特色呈現出來,從而再延伸出‘帶貨’或者文創主題的活動。”5月18日, 張毅通過微信接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

隨著科技發展,“互聯網+傳統文化”成為一種新時尚,很多年輕人喜愛上了“云” 逛文博,一批文博節目更是通過科普和美育拉近了年輕人與歷史文物的距離。

根據優酷發布的《2022文博節目報告》(以下簡稱《報告》),近8000萬人次“云”逛文博,其中六成熱衷中國傳統文博節目,國內外文博節目觀看人次分別占62.5%和37.5%。

關于為何選擇觀看文博節目,超六成年輕人認為,文博節目弘揚傳統文化,契合時代精神,有獲得感,亦是學習傳統文化和歷史的窗口。

《報告》顯示,文博節目“95后”觀眾中占比達到35.5%,成為主力軍,含90后在內的年輕人占比近六成。

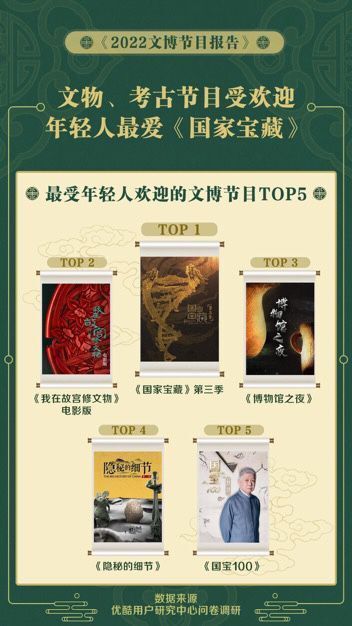

圖片來源:《2022文博節目報告》

年輕人最愛哪檔文博節目?《報告》顯示,最受歡迎的是《國家寶藏》第三季,此外,《我在故宮修文物》電影版《博物館之夜》《隱秘的細節》《國寶100》等文物類、考古類節目是最受年輕人歡迎的文博節目TOP5。

數據來源:《2022文博節目報告》

透過文博節目,42.5%的年輕人表示希望學習中華優秀傳統文化及歷史,25.8%的年輕人希望學習世界文明史,20.4%和10.2%的年輕人則希望了解文化藝術背后的精神價值和中西方名畫名作。

數據來源:《2022文博節目報告》

在觀看節目過程中,網友化身鑒賞家,熱衷于在彈幕、評論區交流。《報告》顯示,“文物超有料”“民族自豪感”等近7萬條正能量彈幕聚焦國寶和文化自信。其中彈幕高光時刻的前三檔節目分別是解密硬核文物“瓷母”各種釉彩大瓶的《國寶100》首期,探尋三星堆與中原誰先掌握了青銅的《隱秘的細節》第一季第二期,聚焦青銅神樹出土的《古蜀秘境:三星堆迷蹤》首期。

優酷表示未來還將推出文化探索紀實節目《閃耀吧!中華文明》,帶領觀眾深入三星堆、秦始皇帝陵、唐長安城、南海一號、殷墟、敦煌六大考古現場,與各大博物館館長、資深文博考古專家對話。

今天是第46個“國際博物館日”,今年的主題為“博物館的力量”。在疫情的影響下,博物館正在加速與新技術、新模式的聯動,年輕人足不出戶,也能了解世界的古今文明,感受那份最鮮活的標本。

多家博物館都在今天有所動作,推出“文博大餐”,例如海南省博物館“動物總動員——館藏動物文物展”正式開展,精選了100余件套動物文物進行展出、中共一大紀念館首發虛擬形象庫寶和德妹、中古云博和MEME作為數字藏品發行平臺分別發行《博物館的力量——北京“5.18國際博物館日”》數字紀念徽章與《博物館的力量——“方圓四寸”》衍生版創意徽章等。

國家文物局也在今天發布了2021年度中國博物館最新數據。數據顯示,2021年我國新增備案博物館395家,備案博物館總數達6183家,排名全球前列。5605家博物館實現免費開放,占比達90%以上,享受免費參觀博物館人數世界最多。

在疫情前,沒有人能想到可以通過直播“見”到蒙娜麗莎,但截至目前,凡爾賽宮、大英博物館、西班牙普拉多博物館、中國的故宮,都已通過直播的方式呈現在中國觀眾面前。

每一件展品都承載了一段歷史,每一個博物館都是城市最鮮活的文化符號。為了“讓文物動起來”,疫情期間,博物館展覽 “線上+線下”并線發展。艾媒咨詢CEO張毅在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,在疫情影響的大背景下,“云”逛博物館不失為一種好的替代方式。“但如何讓觀眾更有參與感、獲得感和互動感,才是關鍵。”同時,張毅認為,當下“云”逛博物館也有不足的地方,例如主題不夠清晰,吸引觀眾的面不夠廣,宣傳上缺乏力度等。

為了更貼近年輕人,各家博物館使出新招,在文創產品上費盡心思。比如考古盲盒帶動了考古熱,影響到了海外;在每個電商平臺的大節點,博物館的IP授權、跨界聯名也都有一席之地,其中故宮系、敦煌系的文創產品往往成為“流量擔當”。

發展到今天,博物館的意義早已不是保存文物的方式,而是可以與用戶產生互動,那是一種更為沉浸的文化學習,也是一場穿越時空的文化交流。不過據張毅觀察,“云”逛博物館還沒有完全破圈,討論“帶貨”也為時尚早。“建議有一些主題的方向,針對不同的題材、新聞熱點、文化背景甚至熱點的影視劇,把每個地方博物館的特色呈現出來,從而再延伸出‘帶貨’或者文創主題的活動。”張毅表示。

封面圖片來源:攝圖網-500785090

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP