每日經濟新聞 2022-06-14 23:02:42

◎今日證監會答記者問中,對此前限薪的市場消息辟謠:“并無設置薪酬限額,也不涉及薪酬總額和具體操作辦法”。

◎券商之間互相挖角似乎成為一場永不落幕的大戲。而富有競爭力的薪酬,是吸引人才的重要因素。

每經記者|王硯丹 每經編輯|肖芮冬

6月14日下午,證監會發布答記者問。針對有記者提問:“近日,有媒體報道今年在上海和北京召開會議,要求外資投行報告高管薪酬細節,并提出不要給高管過高薪酬。”證監會表示,上述報道為不實消息,證監會及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。

同時,在新聞稿中,證監會指出,薪酬制度是公司治理的重要內容,構建科學合理的薪酬制度是保持行業核心競爭力的基礎,也是保持行業穩健可持續發展的基礎。全球監管部門對薪酬激勵相關制度近年來比較關注,目的是為了防范過度投機、過度激勵引發的金融風險。金融穩定理事會(FSB)總結2008年金融危機教訓時指出:“大型金融機構的高額薪酬基于短期的高額利潤,忽略了金融企業的長期風險,是導致金融危機的主要因素之一”。歐美等國和國際組織先后對金融行業薪酬管理制定了相關監管制度和規則,如金融穩定論壇(FSF)出臺《穩健薪酬做法原則》、歐盟出臺《第四號資本要求指令》、美聯儲發布《金融企業薪酬政策監管方案》,對金融從業人員薪酬實施監管,避免高管為取得高薪而采取過度投機行為。

證監會強調,為指導行業機構建立穩健的薪酬制度、健全薪酬激勵約束機制,促進行業高質量發展。近期,監管部門會同行業協會,在充分聽取行業意見建議的基礎上,由證券業協會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引,體現出尊重市場基本規律、立足行業實際情況、壓實機構主體責任、防范短期過度激勵的基本思路,旨在夯實行業發展的治理基礎、風控基礎、合規基礎、文化基礎和人才基礎,更好有效服務實體經濟、防范金融風險,并無設置薪酬限額,也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。

核心制度包括:強化長效激勵約束機制,落實薪酬遞延支付安排。明確不得通過包干、人員掛靠等方式開展業務,不將從業人員的薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛鉤。建立完善經營管理層和基金經理等核心員工獎金跟投機制,實施違規責任人員獎金追索扣回制度。支持證券基金行業探索實施多樣化長效激勵約束機制,弱化規模排名、短期業績、收入利潤等指標的考核比重。

同時,證監會指出,按照國家金融業對外開放的統一部署,堅持市場化、法治化、國際化原則,放寬、取消證券基金經營機構外資股比限制,已批準11家外資控股證券基金公司,在華機構總體經營發展情況良好,將依法依規統一監管,充分尊重機構經營決策自主權。

今年5月,中國證券業協會發布《證券公司建立穩健薪酬制度指引》,明確要求證券公司在制定薪酬制度時,應當結合行業特點制定穩健薪酬方案,充分考慮市場周期波動影響和行業及公司業務發展趨勢,適度平滑薪酬發放安排,同時做好薪酬激勵的極值管控和節奏控制。

近年來,有關券商高薪一直是社會輿論的敏感話題。在上述證監會答記者問中,最重要的是“并無設置薪酬限額,也不涉及薪酬總額和具體操作辦法”。

而從目前情況來看,外資、合資券商非常樂于給員工支付高薪。

近期,《每日經濟新聞》記者統計了星展證券(中國)、金圓統一證券、高華證券、瑞信證券(中國)、摩根士丹利證券(中國)、摩根大通證券(中國)、高盛高華證券、東亞前海證券、野村東方國際證券、匯豐前海證券、瑞銀證券、大和證券等12家外資、合資券商2021年相關數據。其中,只有5家實現盈利,業績靠前的是高華證券、瑞銀證券,2021年歸母凈利潤分別為2.43億元和1.47億元;而高盛高華證券、大和證券、東亞前海證券、金圓統一證券、野村東方國際證券、星展證券(中國)、匯豐前海證券等7家則出現虧損。

按照員工平均人數計算,上述券商中,有7家人均薪酬超過百萬元。當中最高的是高盛高華,達到331.78萬元;其次摩根大通證券(中國)為207.84萬元;摩根士丹利證券(中國)、瑞銀證券、匯豐前海證券、瑞信證券(中國)、高華證券分別為177.71萬元、152.51萬元、151.15萬元、149.01萬元、131.90萬元。

如果按照年末人數測算的數據則大部分略低于上述數據。但高盛高華證券仍然以人均薪酬297.59萬元排名第一;摩根大通證券(中國)以200.03萬元排名第二;摩根士丹利證券(中國)、瑞銀證券、匯豐前海證券、高華證券、瑞信證券(中國)分別以172.25萬元、154.12萬元、140.82萬元、137.81萬元、121.66萬元緊隨其后。

兩種測算方法下,人均薪酬最低的均是金圓統一證券——按照員工平均人數為分母計算,人均薪酬為62.5萬元;按照年末人數測算為50.44萬元。

6月14日下午,有內資券商人士與《每日經濟新聞》記者就證監會上述答記者問在微信上進行了討論。其感慨:“我們就是得和外資行競爭,外資行也是高薪從我們這里挖人。”

券商之間互相挖角似乎成為一場永不落幕的大戲。

早在十余年前,境外機構初入內地市場不久,挖角就成了最簡單粗暴的方式。比如2005年,原銀河證券投資銀行部負責人趙駒帶領整個團隊改投瑞銀證券,當時引起了業內震驚;2006年瑞銀重組當時的北京證券,趙駒所在的團隊為瑞銀在華初期業務發展做出了積極貢獻。

時過境遷,等到十年后,風水輪流轉,瑞銀又成了別家券商挖角的對象。

有媒體在2020年3月公開報道稱,摩根大通證券(中國)新設時,首任領導班子中的兩位副總經理徐健、黃赪,及合規負責人蔣華良均曾在瑞銀證券供職。

而《每日經濟新聞》記者查閱中證協從業資格平臺后發現,蔣華良日前又回歸了老東家。他的履歷顯示,2011年12月至2018年11月在瑞銀供職;2020年2月開始供職于摩根大通證券(中國);2022年4月29日,他又回到了瑞銀證券。

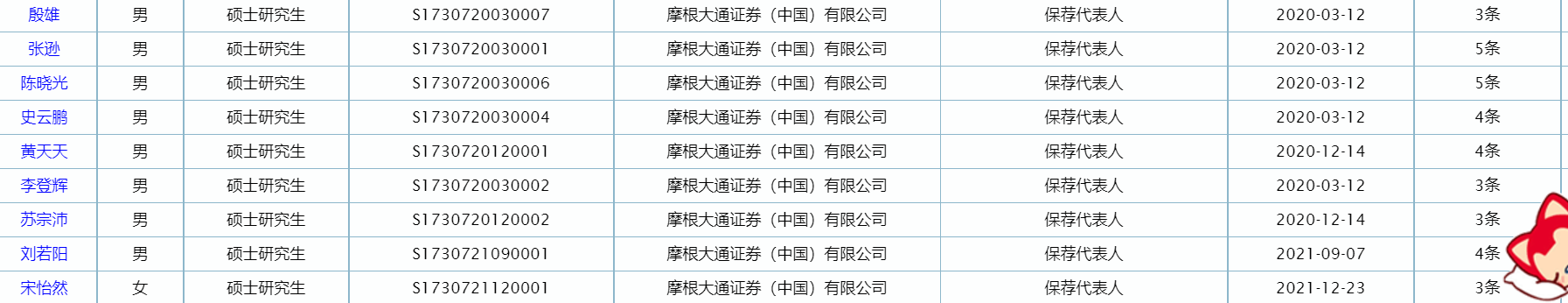

而摩根大通證券(中國)的員工中,目前有多位保代或者分析師曾有過多次的執業變更記錄。

如保薦代表人宋怡然2010年7月開始在中信執業,2016年2月在中信執業崗位變為保代。2021年11月30日她從中信離職。2021年12月23日加入摩根大通證券(中國)繼續擔任保代。

另一名保代劉若陽則曾在國泰君安、中金任職。2021年8月11日,他從中金離職,2021年9月7日便入職了摩根大通證券(中國)。

而在其他外資、合資券商中,也有高管來自內資投行的案例。

比如大和證券總經理耿欣,2010年7月至2016年11月曾在中信任職。之后先后加入華興證券、摩根士丹利證券(中國),最終成為了大和證券一把手。

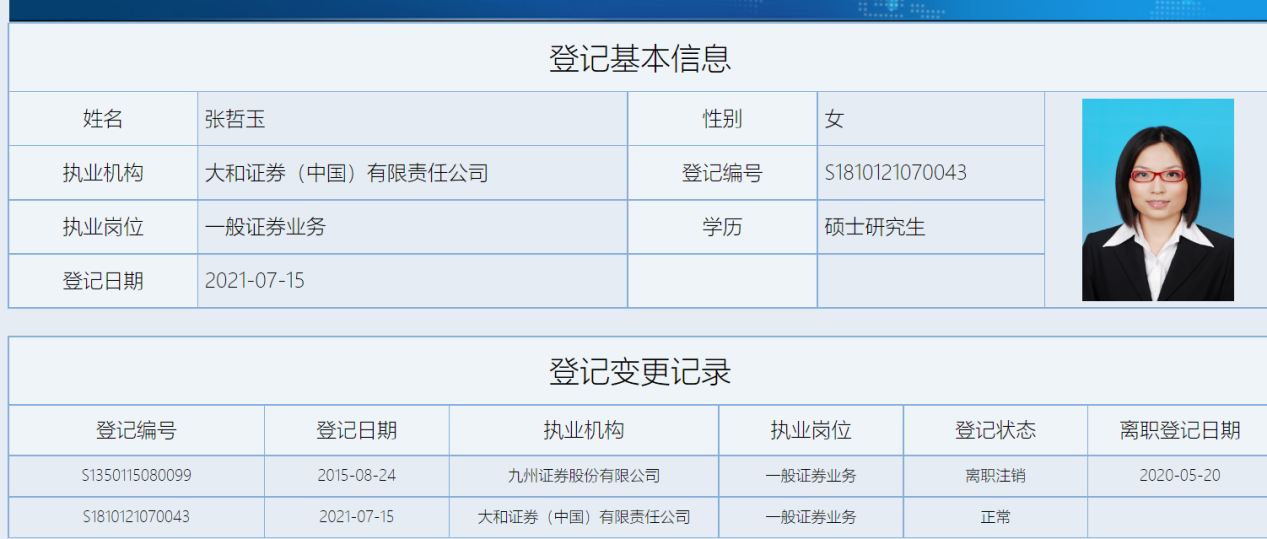

此外,大和證券首席信息官張哲玉2022年2月開始任職,但其簡歷顯示,2015年8月至2020年5月,她在九州證券任職。2021年7月加入大和證券。

外資投行將人力資源政策作為搶灘內地市場的手段之一,且通過各種渠道進行宣傳。

6月8日,高盛的官方公眾號發文,指出高盛于上個月發表其歷史上第二份人力資本戰略報告,回顧集團2021年在人才招聘及員工職涯發展上的戰略方向及成果。該報告涵蓋了公司從多方面為員工提供支持的內部倡議與機制,如何擴大高盛對社會多元化發展的影響及貢獻,同時也歸納總結了高盛多項人力資本多元組成的關鍵指標和數據。

該報告為針對高盛在全球范圍內的人力資本戰略。而其中特別提到中國內地市場:作為最早建立中國本地業務的國際公司之一,繼取得高盛高華100%股權之后,高盛為長期發展和成功做好了準備。在持續建設中國業務的同時,專注于吸引頂尖人才,貫徹高盛文化以及培養杰出的領導者,持續建設本地化的優秀團隊。

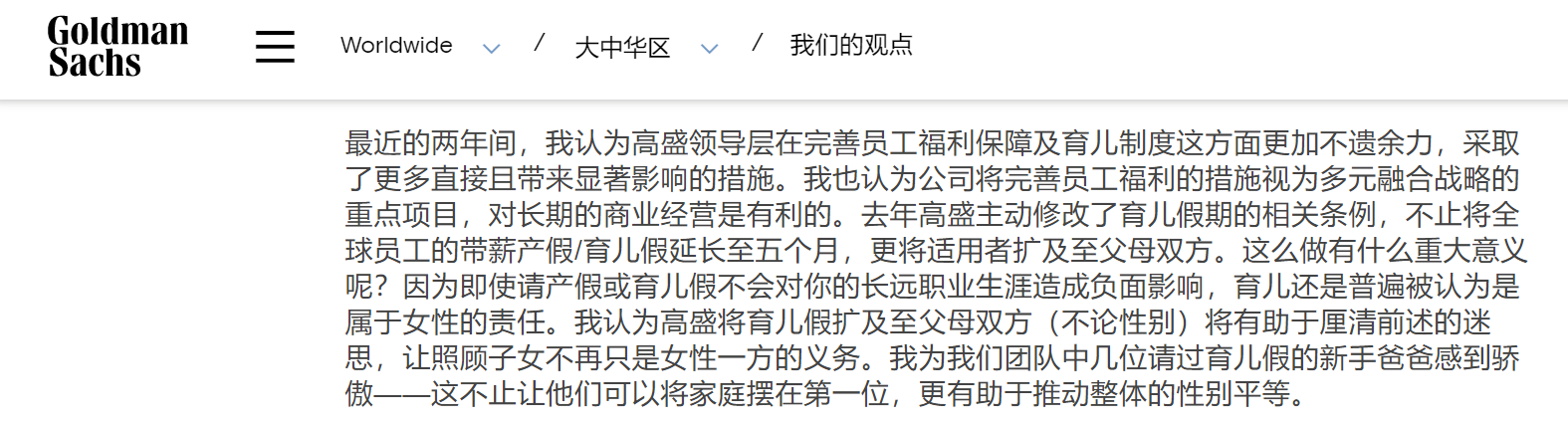

此外,記者在高盛官網上還發現,目前高盛在其中文官網上仍有“招賢納士”信息,甚至還有一篇常駐中國香港的全球市場部門董事總經理兼合伙人Padideh(Raphael)Trojanow于2020年9月撰寫的關于高盛福利制度的文章,里面講到高盛的育兒福利,自2019年起,員工不論性別都可以享有長達20周的全薪育兒假。

但是,即使外資、合資券商在人力資本等問題上不遺余力宣傳,也要看到,流動是雙向的,一些曾有外資背景的投行人也回歸了內資券商。

比如中金公司首席經濟學家彭文生,其履歷顯示,2008~2010年,彭文生就職于巴克萊資本,負責中國地區宏觀經濟和金融市場的研究工作。2010~2014年,就職于中金公司,擔任首席經濟學家;2014—2016年,就職于中信證券,擔任中信證券全球研究部主管、全球首席經濟學家;2016~2020年,就職于光大證券,擔任光大集團研究院副院長、光大證券全球首席經濟學家。2020年6月重新加盟中金公司,擔任中金公司首席經濟學家、研究部負責人。

此外,在應對合資、外資投行挑戰的時,多家上市券商也通過年報向外界傳遞人力資源政策和企業文化。

如在2021年年報中,中金公司特別提到了“以人為本”的文化宗旨,推動實現職企共贏:“人才始終是我們最寶貴的資產,我們深知,做投行不是擰螺絲,需要更加依賴于人的創造性,因此,我們把是否能最大限度發揮人的積極性、創造性作為衡量管理工作的重要標尺,要求管理者發揮好支持者、賦能者的作用。”年報顯示,員工人數為12825人,其中女性員工6701人,男性員工6124人。中信證券、華泰證券、東方證券等也有類似描述。

對于證券行業而言,科技與人才是發展的兩大基石。而富有競爭力的薪酬是吸引人才的重要因素。證監會今日的答記者問、以及前期發布的《證券公司建立穩健薪酬制度指引》為薪酬制度定調。但券商人才的江湖,一定會永遠有故事和話題。

封面圖片來源:攝圖網_500474797

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP